介護保険サービスと障害者福祉サービスは、質的にも違いますが、もっと大きく違うのが負担の考え方です。障害者の場合は、応能負担でなるべく障害年金の範囲で暮らせるようにという配慮がみられますが、介護のほうは応益負担で、一律Ⅰ割から、高所得者は2割、3割も。介護保険が始まる前は、特養ホームに入所してもおこづかい分は手元に残すというルールがあった記憶がありますが、近年は介護保険施設でも自己負担が増える制度改革が続いていて、私の時はどうなっているしまっているのやら。

介護は定率負担、障害福祉は応能負担

介護保険はサービスを多く使った人がその分を負担する応益負担なのに対し、障害者総合支援法にもとづく福祉サービスは、応益負担。所得により上限が設定されています。総合支援法の前の障害者自立支援法では、障害者福祉も介護保険にならって1割の応益負担としていましたが、生きるための支援を「益」とみなして応益負担を課すのはおかしいと障害者団体が猛反発し、各地で違憲訴訟も起き、徐々に負担額が抑えられるようになり、最終的に応能負担へ法改正が行われました。

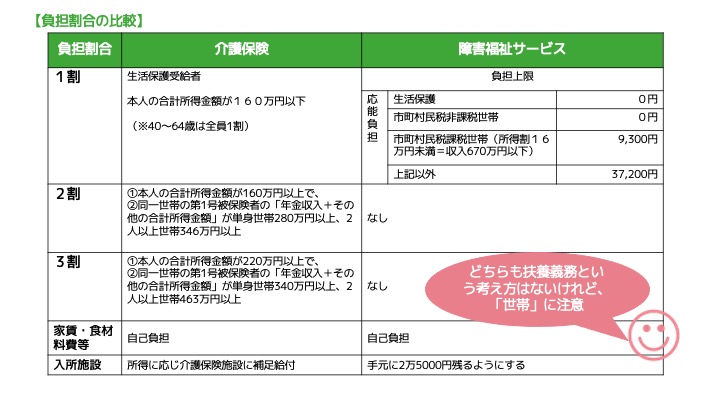

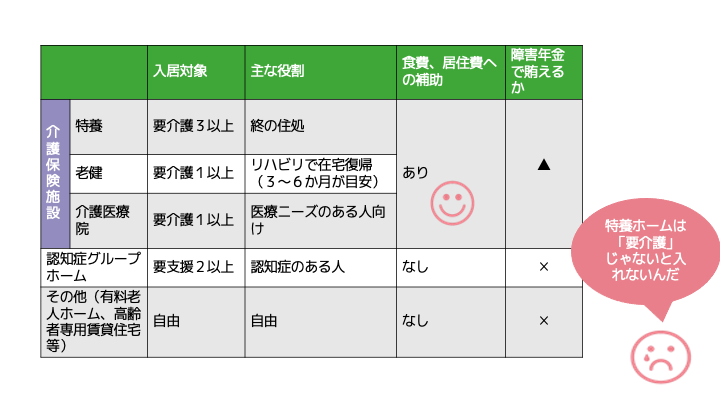

両制度の負担割合を比較したのが、上表です。介護保険では、基本全員が1割負担で、これを減免する仕組みどころか、2013年からは2割負担が導入。さらに、3割負担も導入されました。2026年度の制度改正では見送りになりましたが、2割負担の基準である合計所得金額160万円(単身者で年金280万円)をさらに引き上げようという話も出ていましたよ。どんどん高くなるばかり、、、(はぁ)

一方、障害者福祉ですが、生活保護ゼロ円、市町村民税非課税世帯ゼロ円。障害年金は非課税年金ですし、障害者は総所得額が135万円以下(給与所得年収204万円未満)は住民税が非課税なので、作業所で働いている方のほとんどは無料で利用できていると考えられます。

きょうだいの方と話していると、自分に扶養義務があるかどうか気にされている方がいますが、負担額を決める時にみるのは本人だけの収入だけなのでご安心を。応益負担が導入された時の記録を読んでいましたら、子どもも障害のある親を扶養しなくてよいという判断は当時としては画期的だったそうです。ただ、「世帯」にはご注意下さい。成人している場合は、夫婦は必ず世帯で、未成年の障害児の場合は、住民基本台帳でみます。ただし、税制などで被扶養者にしていたらダメです。

家賃、水道光熱費、食材費等、自宅で暮らしている時にかかるお金は自己負担というところは両制度共通です。

移行後の負担軽減策もあるけれど、かなり限定的です

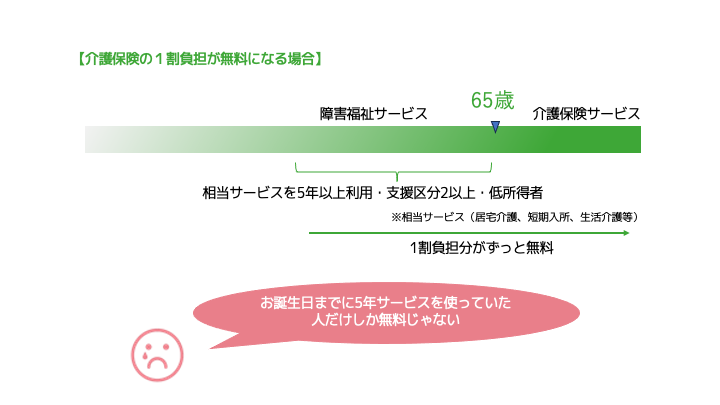

障害福祉サービスから介護保険に移行するということは、負担の面では、応能負担から応益負担になるので負担額が上がるということになりますね。理屈の上では、社会保険を優先するのが正しく、本音のところでは、行政にっとって負担が小さい介護保険に移ってほしいので、移行しやすいように負担軽減策がもうけられています。

対象になるのは、65歳のお誕生日前の5年前から、移行対象となる居宅介護(=訪問介護)、生活介護、短期入所を使っていた人。相当サービスのみ、ずっと無料という仕組みです。支援区分2以上、低所得者という条件も付きます。就労継続支援事業所で働いてきた人がくたびれてきて63歳ぐらいで仕事をしなくていい生活介護の事業所にうつったような場合は、無料になりません。ウチの姉の通っているところは、仕事に力をいれていて、皆勤の表彰状もいただけるので、てっきりB型の就労施設だと思いこんでいたのですが、改めて調べたら「生活介護」で、この基準にはあてはまります。訪問介護は利用しておらず、すでに63歳なので、介護保険で使う場合は有料は決定です。障害が重度で介護的サービスを障害福祉からたくさん使っている方以外は恩恵は少ないように思えます。

層おつサービス以外のサービスは、応益負担で、介護保険施設の減免も通常の高齢者と同じルールが適用になります。

介護施設は年金で賄えない可能性大!!

介護保険の入所施設はバラエティ豊かですが、家賃、水道光熱費のいわゆるホテル・コスト、食費に減免があるのは、「介護保険施設」だけです。介護保険施設とは、社会福祉法人が運営する特別養護老人ホーム、病院からお家に返すためのリハビリ施設である老人保健施設、老人病院だった介護医療院の3種類です。

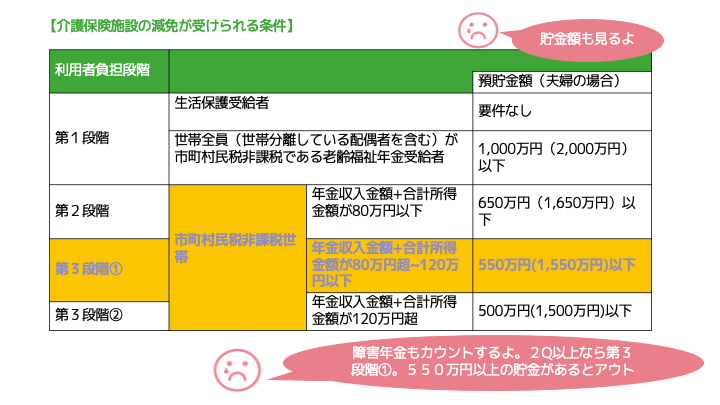

まず、減免が受けられる要件を説明します。基本は、住民税非課税の低所得者世帯ですが、驚くべきことに、ここでは非課税のはずの障害年金も金額をカウントすることになっています。同じく非課税年金の遺族年金もで、痛みの伴う年金は非課税が原則だった社会保障の仕組みの中ではかなり「前のめり」な運用です。高額な遺族年金をもらっている方は、ご主人が羽振りのいいサラリーマンと思われますが、それと、障害年金を同列に扱ってよかったのかどうか。当時を振り返ってみても深い議論はなかったように思います。

減免は収入により、ランクがあり、まとめたのが上表です。2026年4月からの障害者年金1級は1,0170,125円。2級は813.700円。ですので、2級でも第3段階①のランクになります。貯金が一定額を超えると減免は受けられないのもルールです。第3段階①だと一人暮らしで550万円以上貯金があると、一般扱い。貯金額が550万円を切るまでは減免は受けられません。

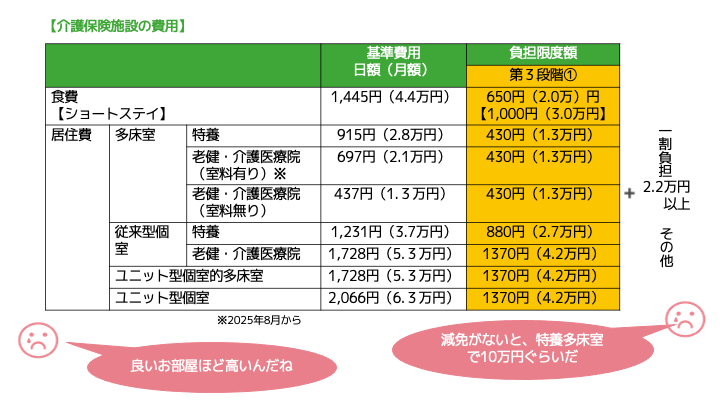

次に、減免を受けた場合とそうでない場合の負担額を比較したのが下の表です。たくさん設定があるのは、入居する部屋の種類によって、費用が変わるためです。個室>多床室が基本で、さらに個室にもランクがあり、一番お高いのがユニット型個室、大規模施設でも、10〜15室をワンユニットにして共用のリビングを設けており家庭的な雰囲気の味わえるタイプです。

自己負担の最低額として国が定めているのが「基準費用」で、月当りで計算すると、個室ユニットは食費4.4万円+居住費6.3万円=10.7万円。さらに介護保険の1割負担が最低でも2.2万円以上かかり、このほか日常生活費も加えると14万円ぐらいかかる計算です。基準費用額は、減免を受ける場合の公定料金であって、減免がない場合の料金はもっと高く設定している法人さんが多いです。

障害年金1級、2級の人が該当する第3段階①がユニット型個室に入居した場合の負担額は、食費2万円+居住費4.2万円=6.2万円で、その他自己負担をいれると10万円弱くらいな感じですね。

どうしても負担は無理という場合、社会福祉法人さんが、独自減免をしている場合がありますので諦めずに相談してみて下さい。

特養ホームは要介護3以上、民間の終の住処ならもっとお高い!

介護保険施設は、施設それぞれに特徴があります。老人保健施設は、病院からすぐに家に帰れない状態の人がリハビリをして在宅復帰の準備をする施設としてできたもので、最近ではターミナルケアもしてくれるところもあるようですが、一般的に入所期間は3〜6ヶ月。介護医療院はもと老人病院で、医療・看護体制が手厚いので医療行為が常時必要な方向け。その分、費用も割高になります。老健や介護医療院など医療法人さんがやっている施設は、「文化」が病院的で、洗濯物は家族でお願いします的なところで、さらに費用がかさむ場合もあります。

ずっといられる終の棲家といえる老人ホームの王道は、特別養護老人ホームなのですが、待機者も多く、2015年からは要介護3以上にならないと入居できなくなっています。要介護3は、日常的に全面的に介助が必要な状態で、個人的なイメージでは、自分で立てずに寝たきりに近い状態です。まだ、歩けるような障害者は入れません。

認知症グループホームは、障害者のグループホームと雰囲気は似ていて、より軽度な要支援2以上から入居できますが、自己負担の減免はなく、近所のホームだと軽い人で17万、重くなって22万円ぐらいです。

その他、民間の施設が多いのも介護保険の特徴です。制度的には、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅と言われるものです。看護師を手厚く配置して、医療行為もできるようにしたり、元気な時から一生住めるものまで多種多様なものがあってさすが民間サービスですが、空いていればすぐ入居できます。しかし、減免もなく民間なので当然、介護保険施設よりは費用がかかります。

最近では、「住宅型有料老人ホーム」として比較的安い料金設定のものも増えていて、中には生活保護受給者向けに価格設定したものあることはあります。私は記者として、民間の老人ホームを長年取材してきましたが、ケアの内容は正直玉石混交。砂利みたいなところもあるのでよく見極めて下さい。

結論

介護保険では、民間の老人ホームの数が減免を受けられる介護保険施設を上回るようになっています。高齢者は負担能力があり、その分マーケットの力が強いのが障害福祉との一番の違いかもしれません。最後はお金です。

高齢者の介護施設で働く方は、障害者なんて見たこともないという方も多く、イベントやアクティビティも高齢者向けで質的にも障害者施設とは似て非なるものだと思います。

で、私の結論ですが、障害者のグループホームでできるだけ長く暮らし、要介護3以上になってしまったら特養に入居するのが費用の面でも、質の面でもベストです。支援者の皆様、障害者が高齢になってきたら、少し危なっかしくても安易に車椅子を使ってしまわずに、できるだけ長く自分の足で歩きつづけることができるようにお願いいたします。

コメント