ひとり暮らしはできない障害者の多くが、施設ではグループホームで暮らすようになってきました。では、何歳まで暮らせるのでしょうか? 我が家の場合もそこが悩ましい問題です。最近ではターミナルケアもできるようにという意見も出ていますが、高齢化や介護にどこまで対応してくれるかは施設ごとです。

グループホームは3類型、一番多いのは介護サービス包括型

障害者のグループホームには、現在、3つの類型があります。

- 外部サービス利用型

- 介護サービス包括型

- 日中サービス支援型

障害者のグループホームは、昼の間はお仕事等で外に行く生活が前提ですので、朝でかけるまでと夕方帰って来たあとの夜間の支援を受けられる場所です。最も数が多く、一般的なのは、「介護サービス包括型」で、食事や排泄、入浴などの見守り的な介護はグループホームの職員が行うタイプ。

「外部サービス利用型」は外部の訪問介護事業所に委託するタイプで、管理人さんがいるアパートみたいなイメージです。ほとんどの生活をグループホームで過ごす方のために日中サービス支援型という類型も新しくできました。手厚い介護が必要な方向けで、以前は、ケアホームと言われていたもので、より施設に近いイメージです。

「介護サービス包括型」には、家庭の主婦的なサポートをしてくれる「世話人」さんと、介助、介護を担う「生活支援員さんが配置されており、配置人数と規模で基本報酬が決まります。そのほか、夜間にどこまでの対応ができるか、健康管理や医療的なケアに対応してもらえるかは、「加算」での評価、つまり、施設ごとに異なります。高齢者障がい者の対応に関係しそうな体制加算には、夜間支援体制加算、日中支援加算、医療的ケア体制支援加算、医療連携体制加算、などがあります。

・夜間支援体制加算(夜勤、宿直又は緊急連絡体制のみから選ぶ)

・日中支援体制加算(仕事を休んだ人、65歳以上の人が日中グループホームで過ごした場合に算定できる)

・看護職員等配置加算(看護職員を基準以上に配置した場合に算定できる)

・医療的ケア体制支援加算(看護師を配置し、必要な人に医療的なケアを提要した場合参加できる)

・医療連携体制加算(医療機関や訪問看護ステーションと連携して、医療行為を提供したり、健康管理を行った場合に算定する)

グループホームでも高齢化・重度化が進んでいることや、障害者福祉サービスで、医療的ケア児の受け入れが進んでいることもあり、重度者への対応が重視される傾向があります。メニューだけみていると、いろいろなことができるはずなのですが、メニューを選ぶのは事業者さんなので、利用者側が選べるわけではありません。

家族がどんなグループホームで暮らしているかは、報酬の算定状況をみれば分かります。事業所から本人宛に「代理受領領収明細書書が来ているはずなのでチェックしてください。市町村から報酬を受取りましたという案内です。

2024年3月分グループホーム代理受領明細書

生活援助Ⅱ5・大1 475単位✕31

生援夜間支援体制加算Ⅱ11 32単位✕31

生援処遇改善加算Ⅰ 1352単位✕1

生援ベースアップ等支援加算 409単位✕1

生援特定処遇改善加算 251単位✕1

処遇改善、ベースアップ等の加算は職員さんお給与アップのための加算ですので、サービスに関する報酬は基本報酬「生活援助」と「夜間体制支援加算Ⅱ」の2つ。介護サービス包括型ですが、規模が大きめ(2ユニット)で、夜間は宿直のみのシンプルなグループホームということになります。その後に続く数字や文字は規模を表すものです。詳しくは、「サービスコード表」をネットから探し出して調べてみてください。

加算がなければ、医療保険、介護保険サービスも考えて

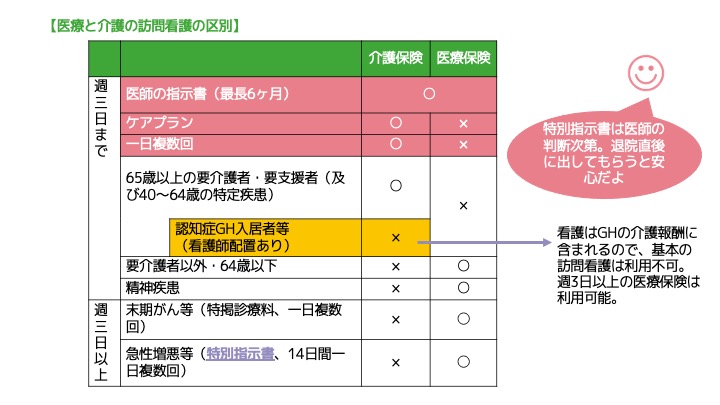

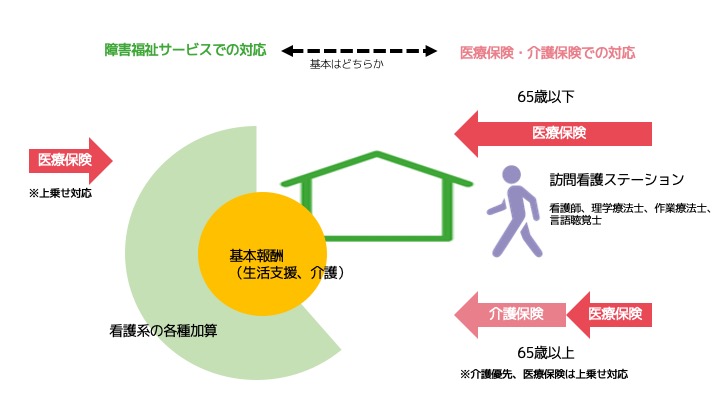

加算状況を知るのが大事なのは、それによって、外部から受けられるサービスが変わるからです。障害報酬で看護師の配置や、訪問看護ステーションとの連携の評価を受けていない場合は、医療保険(65歳以上なら介護保険優先)から訪問看護を受けることが可能です。

訪問看護の看板は「看護」ですが、最近は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士をおいている訪問看護ステーションも多くあり、訪問してもらってグループホームのお部屋でリハビリもうけられます。私のきょうだいは、転倒して恥骨骨折で、2ヶ月間車椅子生活でしたが、医療保険の訪問看護をグループホームに週3回リハビリにきてもらって、以前よりもむしろさっそうと歩けるうようになりました。筋力が衰えてきてフラフラしてきても、普段はリハ職にみてもらうことが難しいので、骨折した時は逆に「チャンス」です。いつも接している福祉の事業所の方々だけでなく、地域の専門職とも関わりを広げていくことは、長くグループホームで暮らすポイントの一つのだと思います。医療分野までかかわりを広げる視点をもっている福祉職の人は少なく、訪問看護の側も制度がよくわからないので、ここは家族が出張って下さい

介護保険や医療保険の訪問看護の「基本」部分は週3回まで。週3回以上の頻回な訪問が必要な場合は、医療保険対応となります。基本部分は年齢と状態により制度が異なり、65歳以上で要支援、要介護認定をうけている人は介護保険、そのほかの人は医療保険です。同じサービスは一つの制度からしか利用できないことを併給不可と言いますが、グループホームでも看護師の配置があるタイプの場合は「基本」部分の訪問看護分は報酬から出ているとみなされるため、外部の訪問看護は利用できず、週3回以上の上乗せ部分のみ医療保険から訪問看護を利用できます。

姉に訪問看護からのリハ職派遣をお願いしたときには、最初の事業所さんには「できません」と断られてしまいました。どうやら認知症グループホームと勘違いしていたようです。

障害福祉のグループホームの医療に関する加算は介護保険よりもずっと細かく種類があるので、よくわからない場合は行政に直接確認下さい。

上乗せ部分の利用ができる要件に、医師による「特別指示書」がある場合があります。病名等は特になく、医師が必要と認めた場合に利用できます。月14日まで限定ですが、退院するときに書いてもらうようにすると、毎日、複数回、看護師さんに来てもらえるので安心ですよ。

でも、医療保険の自己負担はばかにならない、、、

紆余曲折を経て、姉は医療保険の訪問看護を利用できていますが、医療保険を使う場合に問題なのは、自己負担です。重度の方なら無料ですが、いわゆる「まる福」(医療福祉費支給制度)に該当しない中軽度の人の場合は、一般と変わらない3割負担。隊員直後に、週3回訪問看護を使っっている姉の場合は、月3万3000円。長く使うのはしんどい額です。介護保険なら1割なので、せめて知的障害者の高齢化も介護保険がつかえるようになるとようにしてもらえると助かるのですが、、、。

障害者の高齢化は新しい社会課題です

グループホームで長く暮らし続けるために意外に見落としがちなのが、住居の構造です。トイレもお風呂も車椅子で使えるバリアフリー構造なら問題はないのですが、普通の一戸建てのグループホームだと工夫がいります。介護保険が使えれば、バスボードやポータブルトイレ、室内用車椅子などの福祉用具を安く買ったり、レンタルできます。高齢者の通所介護は、要介護者向けの入浴設備が充実しているところが多いので、週2回でも通えれば助かるのですが、障害福祉の生活介護と介護保険の通所介護は併給不可と判断している自治体もあるのが残念です。

そして、最後のポイントは、グループホームの職員さんや経営者がどこまで本人のためを思ってくれるか、限界をどこにおいているかです。姉の暮らすグループホームの方はとても親切で細かく対応していただくことができ、かつバリアフリーなので在宅限界は高いのですが、宿直体制なので夜間に介護がいるようになると生活を続けることは難しいかなと感じています。障害報酬改定での意見を聞いていると、グループホームでもターミナルケアができるようにすべきであるという意見もあり、「どこまで」の議論は緒についたばかりという印象です。

知的障害のある人がこんなに長生きするようになるなんて昔は思っていなかったのでしょうね。一方で、障害の原因によっては、一般の方より早く高齢化が進み、その対応も障害福祉の中だけでは不十分と思えます。すでにあるメニューや地域にあるさまざまな社会資源を使いこなしながら、生活できるように関わってくださる方みんなで考えていってもらえることを期待しています。

コメント