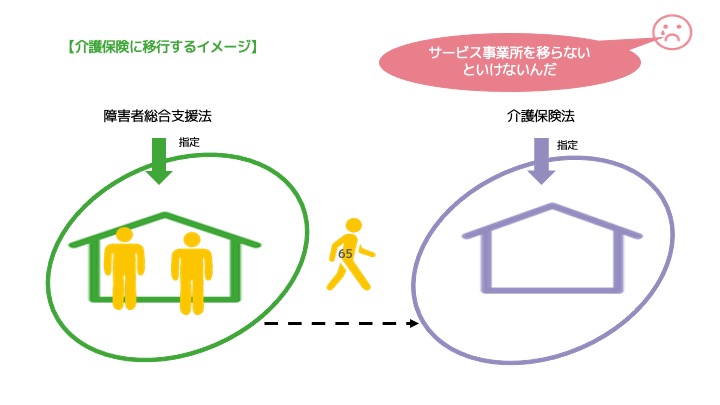

障害者福祉から介護保険に「移行」という説明ではよくわからないと思いますので、念のため説明します。移行とはすなわち、今の障害福祉のサービス事業所をやめさせて、介護保険のサービス事業所に本人を移すことです。移らなくてもすむように「共生型」というサービスができていますが増えていません。

障害福祉と介護保険は別の世界

障害福祉のサービス事業所は障害者総合支援法から指定を受けて、サービスを提供し、報酬を得ています。一方、介護保険のサービス事業所は、介護保険法の指定を受け、サービス提供をし、報酬を得ています。つまり、それぞれが別の世界に属するサービスなので、「移行」ということは本人を別の世界に移動させすることを意味します。

年齢で一律なんて、学校じゃあるまいし。そりゃああんまりでしょ。そう思う方も多いので、今のところはさほどうるさく言われないのかもしれません。

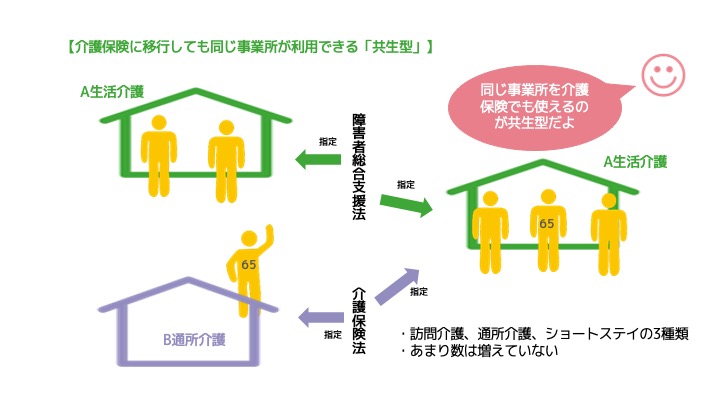

移動しなくても良い「共生型」

移動しなくてすませる「共生型」というサービスも発明され、2018年度から始まっています。障害者福祉の事業所が介護保険の指定を受けることで、同じサービスを利用しながら介護保険から収入が得られるようにする仕組みです。たとえば、生活介護を利用している人は、通っている事業所が介護保険の通所介護の指定をうけると、同じところに通い続けながらも、移行終了ということになります。介護保険に相当するサービスとされる居宅介護(=訪問介護)、生活介護、ショートステイの3つのサービスで共生型が設定されています。

「共生」というポジティブな見方は、介護保険側の見方です。赤ちゃんから障害者、高齢者まで丸っと一緒に地域で暮らそうという考えで運営されている有名な「富山型デイサービス」という実践があり、制度上可能になったからです。介護保険の事業所が共生型になってくれれば、選択肢は確かに増えます。ただ、65歳移行問題から見ると、「共生」というよりは辻褄合わせでしかありません。

行政からすれば共生型は移行推進のための決め球ですが、障害福祉事業所の介護保険への参入はあまり増えていません。2022年の10月時点で、たった151カ所。生活介護の事業所は43,000カ所以上あることを考えればごくごくわずかです。一番の原因は、共生型にすると同じことをしているのに報酬が下がってしまうことだと言われています。

もともと基準が違うのを無理くり指定できるようにしているため、介護保険からみれば、障害福祉で行う共生型は偽物サービス、障害者総合支援法からみれば介護事業者の行う共生型サービスは偽物サービスという扱いになるためです。あほくさいでしょ? お互いに意地悪しているようにしか思えません。縦割りの弊害です。

共生型サービスについては、くわしくはこちらを御覧ください。

コメント