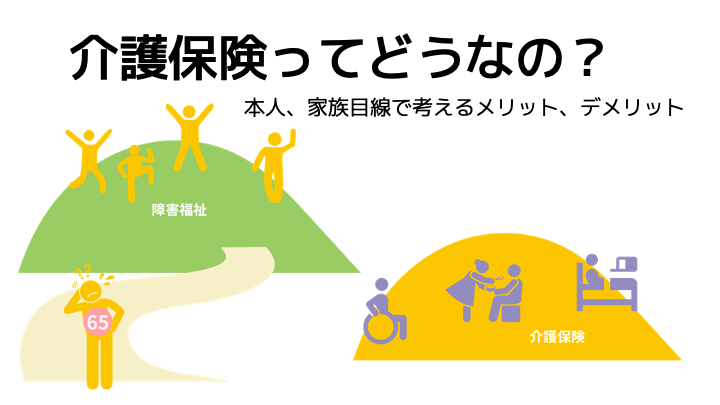

障害者も長生きする方が増えているそうで、かくゆう姉(知的障害者、愛の手帳2度)も今年64歳で、来年はついに65歳! 制度上は65歳になったら介護保険が優先適用されるようになるのですが、果たしてどういうことが起きるのか。専門紙の記者だった特技を活かして調べました。

結論から言うと、制度を乗り換える必要はなく、できるだけ障害福祉に居座るのが、本人のメンタルにとっても。お財布にもベストな選択です。なぜ、そう考えるのかを説明していきますので、年をとったらどうなるの?とお悩みのご家族の方や支援者の方々の参考にしていただければ幸いです。

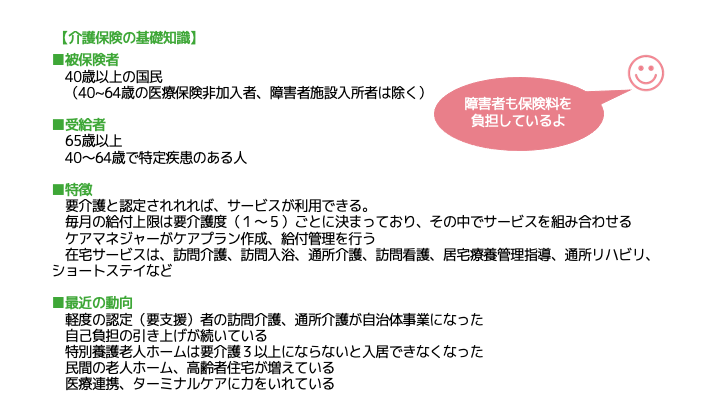

まず、介護保険を知ろう

障害者も保険料を負担しています

まず、簡単に介護保険の説明をします。福祉制度ではなくて、社会保険なので、保険事故が認められれば、誰でも平等に給付が受けられます。今では当たり前ですが、それ以前の高齢者福祉は税金だったので、行政の判断がうやむやだったり、年度末になると予算がなかったりでサービスを受けられなかった世界からの大転換でした。行政ではなく、利用者側が事業所を選ぶことができるようになったことも大きな成果です。その代わり保険料を払わなければならなくなりましたが。

親孝行のための保険いえば負担増も納得してもらえるだろうと、親の介護がそろそろ心配になってくる40歳以上から保険料を払い、65歳以上になり要介護になった時に給付が受けられます。障害者も医療保険に上乗せして、介護保険料を払っています。障害者から保険料をとることに反発もありましたが、特別扱いしないほうが公平であるという考えで、ただ、施設に入所している方は、一生介護保険を使うことがないだろうということで除外された経緯があります。医療制度・福祉制度に広範な影響があり、「走りながら考える」と厚労省が言ってしまえうほどのドタバタ騒ぎで、当時は、障害者が65歳になった時にどうなるか、いわゆる「65歳のカベ問題」なんてこれっぽっちも考えられていませんでした。

介護保険のサービスは、福祉制度由来の支援だけでなく、訪問看護、居宅療養管理指導、訪問リハビリ、通所リハビリ等、医療系サービスがあることが特徴です。高齢者の入院が長引かないように在宅療養の環境を整えるのも、介護保険のねらいの一つだからです。

給付抑制・自己負担アップの見直しが続く

介護保険制度の詳しい説明はたくさんあるので、ここでは割愛しますが、ここのところの制度変更は知っておきたいところです。思ったよりも順調に滑り出し、右肩上がりで給付費も増えてましたが、お金がかかり過ぎだと財務当局からの抑制圧力も強くなっており、以下のように給付抑制負担増の制度改革が続いています。

- 要支援者の訪問介護、通所介護を保険給付から自治体事業(介護予防・日常生活支援事業)に移行(2014年)

- 一定以上の貯金がある場合、介護保険施設の減免の対象外とする

- 高所得者に2割負担の導入(2015年)

- 特養ホームの入居要件を要介護1→要介護3、重度者に重点化(2017年)

- 現役並所得者に3割負担の導入(2018年)

- 老健・介護医療院の多床室からもホテルコストを徴収(2027年)

ざっとあげると上記のようです。来年からは、生活施設ではないから家賃は発生しなないとされてきた老健・介護医療院の多床室からの家賃の徴収が始まります。利用者の負担は増加する方向にあり、給付内容は、中重度者に重点化する方向で、近年の改定ではターミナルケアに力をいれており、質的にも障害者福祉とは遠くなってきています。

なるほどくん

なるほどくん介護保険は中重度者向けになってきているんだね。

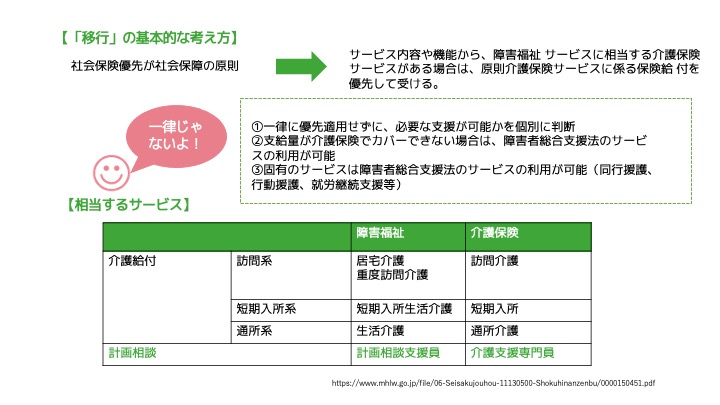

介護保険への移行の考え方は知ってきましょう

移行対象となるのは相当サービスだけ

65歳になったら介護保険へ移行してくださいと言ってくる自治体もあるやに聞いていますがそれは間違いです。障害者福祉サービスが使えなくなるわけではありません。今暮らしているのグループホームから高齢者の認知症グループホームに映らないといけない、なんてことはありません。誤解が多く、専門家の説明も間違っていることもあるのでここは絶対に押さえてほしいポイントです。

まず、移行の根拠ですが、障害者総合支援法の第7条で、障害者サービスの自立支援給付(介護給付費、訓練等給付費等)は、介護保険や医療保険で同じサービスを利用できる時は、給付しないと書いてあります。みんなが負担し合う社会保険が、税金のサービスより優先すると考える社会保障の原則によるものです。

(他の法令による給付等との調整)

第七条 自立支援給付は、当該障害の状態につき、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定による介護給付、健康保険法(大正十一年法律第七十号)の規定による療養の給付その他の法令に基づく給付又は事業であって政令で定めるもののうち自立支援給付に相当するものを受け、又は利用することができるときは政令で定める限度において、当該政令で定める給付又は事業以外の給付であって国又は地方公共団体の負担において自立支援給付に相当するものが行われたときはその限度において、行わない。

「同じサービスを利用できる場合」は給付しないということは、同じサービスが利用できない場合は、障害福祉サービスを使い続けて構わないということです。厚労省が、介護保険の中にある障害者福祉サービスに相当するサービスとしているのは、介護保険の訪問介護、短期入所、通所介護の3種類です。

相当サービスも「一律」に移行ではありません

厚労省では、相当サービスに該当する場合にも、一律に適用するのではなく、個別に判断すると説明しています。介護保険に該当するサービスがないので、就労継続支援A型、B型は、障害福祉の「固有」のサービスですので引き続き利用できます。問題は生活介護です。この考え方でいくと、作業所的な生活介護で、日中、お仕事していた方が、65歳になった時に、介護保険の通所介護に無理やり切り替えられることはないと考えられます。通所介護は、一般的には「入浴」目的で通う高齢者の多いところで、求めるものが違うからです。

訪問介護系でも、外出支援である視覚障がい者の同行援護、行動障害のある人の行動援護は障害者福祉の「固有」のサービスで介護保険のヘルパーでは代替できないという整理です。

介護保険の給付限度額内でカバーできない給付がおこなわれている場合は、障害者総合支援サービスを上乗せで利用できるとしているので、介護と障害福祉の両方から支給を得る道もあります。

障害者グループホームに暮らしながら、介護保険の通所に通う方もでてくるかもしれませんね。その場合、面倒なのは、介護保険の介護支援専門員、障害福祉サービスの計画相談支援員の利用が必要になることです。厚労省は「よく連携するように」と言っていますが、この人手不足のおりもったいない、どちらかだけでよくなくない?と思う人は少なくないでしょうね。

行政が介護保険への移行をすすめる理由はお金の問題

そうはいっても手を変え、品を変え、自治体は介護保険への移行を勧めてくると思います。どうしてかというと、介護保険にうつってもらったほうが、自治体の負担が安くなるからです。介護保険だと50%に保険料が入りますが、障害者福祉サービスは全額公費。介護に移ってもらえれば、単純に考えても、負担が半分減るわけです。65歳になると国庫負担ががくんと減るサービスもあります。一方、利用者側は応能負担が応益負担になり、負担が増えます。

65歳になったら介護保険しか利用できません都言われた時に、うっかり口車にのってしまわないように、うちのきょうだいには、障害者福祉の支援の継続が必要ですと、ちゃんと説明できるようにしておくのが賢明です。

根拠となる通知(「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 に基づく自立支援給付と介護保険制度の適用関係等に係る留意 事項及び運用の具体例等について)も御覧ください。

コメント